一.人體的背部,

亦稱脊背、脊樑,

常比作力量和希望的象徵。

其實,

背部不僅寬大有力,

是人體軀幹的主要組成部分,

而且還是神經系統、經絡系統、免疫系統等的重要區域,

是人體的保健特區。

1.背部拔罐的好處與壞處脊椎是背部的主體,

是中樞神經的主要通道,

並在其兩旁散射出許多成對的神經,

散佈到四肢、體壁和內臟,

傳遞著大腦和各組織器官間的興奮抑制等資訊。

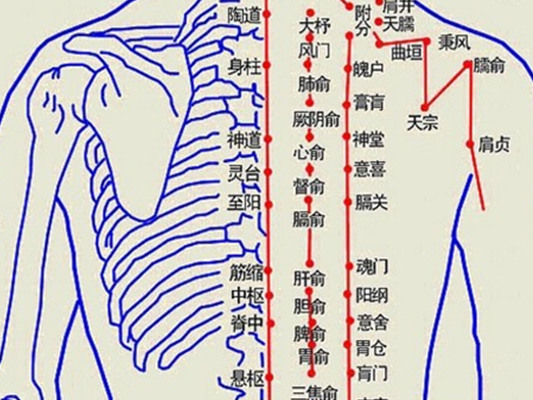

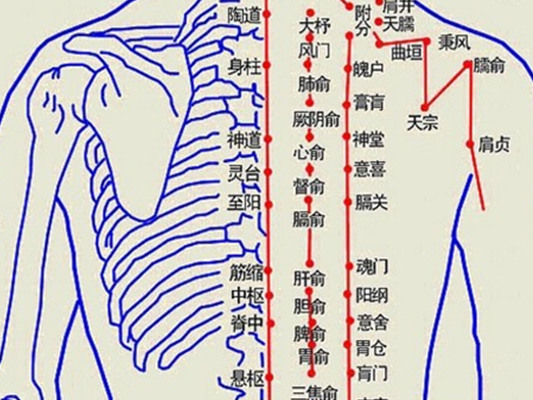

2.背部正中的脊椎是督脈的循行線,

它總督一身之陽經,

有統帥、調節、聯絡其它陽經的作用,

地位十分重要。

而脊椎兩側的膀胱經又貫通全身上下,

五臟六腑在其俞穴上都有相應的反應點,

臟腑機能發生的病理性變化,

都可在背部俞穴上反應出來。

3.現代醫學研究也證明,

背部皮下隱藏著大量“沉睡的”免疫細胞,

在缺少刺激的情況下,

這些對人體極為有用的免疫細胞常處於一種“休眠”狀態,

如用良性刺激的方法啟動它,

使其進入血液迴圈,

就成為具有吞噬異物能力的網狀細胞,

能積極消滅有害病菌,

提高人體的免疫能力。

此外,

背部還有重要的保健穴,

如著名的華佗夾脊穴以及大椎、膏肓。

4.“拔火罐”是民間對拔罐療法的俗稱,

又稱“拔管子”或“吸筒”。

它是借助熱力排除罐中空氣,

利用負壓使其吸著於皮膚,

造成瘀血現象的一種治病方法。

這種療法可以逐寒祛濕、疏通經絡、祛除淤滯、行氣活血、消腫止痛、拔毒瀉熱,

具有調整人體的陰陽平衡、解除疲勞、增強體質的功能,

從而達到扶正祛邪、治癒疾病的目的。

所以,

許多疾病都可以採用拔罐療法進行治療。

比如:人到中年,

筋骨疼常見,

按中醫的解釋多屬風濕入骨。

拔火罐時罐口捂在患處,

可以慢慢吸出病灶處的濕氣,

同時促進局部血液迴圈,

達到止痛、恢復機能的目的,

從而治療風濕“痹痛”筋骨酸楚等不適。

5.由於拔火罐能行氣活血、祛風散寒、消腫止痛,

所以對腰背肌肉勞損、腰椎間盤突出症有一定的治療作用。

刁老師還介紹,

火罐還可以用在人體穴位上,

治療頭痛、眩暈、眼腫、咳嗽、氣喘、腹痛等毛病,

可以多隻火罐同時施行。

二.在家操作方法1.首先要注意選材,

中醫多用竹筒,

如找不到,

玻璃瓶、陶瓷杯都可以,

只是口一定要厚而光滑,

以免火罐口太薄傷及皮肉,

底部最好寬大呈半圓形。

2.在拔火罐前,

應該先將罐洗淨擦乾,

再讓病人舒適地躺好或坐好,

露出要拔罐的部位,

然後點火入罐。

點火時一般用一隻手持罐,

另一隻手拿已點著火的探子,

操作要迅速,

將著火的探子在罐中晃上幾晃後撤出,

將罐迅速放在要治療的部位;火還在燃燒時就要將罐口捂緊在患處,

不能等火熄,

否則太松,

不利於吸出濕氣,

要有罐口緊緊吸在身上的感覺才好。

注意不要把罐口邊緣燒熱以防燙傷。

3.一般拔15—20分鐘就可將罐取下,

取時不要強行扯罐,

不要硬拉和轉動,

動作要領是一手將罐向一面傾斜,

另一手按壓皮膚,

使空氣經縫隙進入罐內,

罐子自然就會與皮膚脫開。

4.還可以採用走罐法。

走罐是指在罐子捂上以後,

用一隻手或兩隻手抓住罐子,微微上提,推拉罐體在患者的皮膚上移動。可以向一個方向移動,也可以來回移動。這樣就治療了數個部位。走罐時應注意在欲走罐的部位或罐子口塗抹一些潤滑劑,如甘油、石蠟油、刮痧油等,以防止走罐時拉傷皮膚。

用一隻手或兩隻手抓住罐子,微微上提,推拉罐體在患者的皮膚上移動。可以向一個方向移動,也可以來回移動。這樣就治療了數個部位。走罐時應注意在欲走罐的部位或罐子口塗抹一些潤滑劑,如甘油、石蠟油、刮痧油等,以防止走罐時拉傷皮膚。