病因

1.年齡

高齡是本病發病最主要的危險因素。

2.職業

本病與職業有關。 長期反復使用某些關節, 可引起這些關節患病率的增加。

3.種族遺傳因素

4.體質因素

體重增加使本來已遭磨損的退化的關節再加上重荷, 更容易被破壞, 因此本病多發生於負重較大的髖、膝、跟骨、腰椎等部位。

5.姿勢不良

如長期伏案工作者、睡眠姿勢不良、枕頭不合適者頸椎退行性病變的發病率特別高。 這是由於椎旁肌肉韌帶及關節的平衡失調, 張力大的一側易造成不同程度的勞損。

6.骨內靜脈淤滯及骨內高壓

以骨內靜脈淤滯為特徵的骨血流動力異常及由此所致的骨內高壓, 使動靜脈壓差縮小、營養血管的血流減少、營養障礙可引起骨小梁壞死,

臨床表現

1.頸椎退行性病變

頸項部有強硬的感覺、活動受限、頸部活動有彈響聲, 疼痛常向肩部和上肢放射, 手和手指有麻木、觸電樣感覺, 可因頸部活動到某個角度而加重。 不同的病變累及不同部位, 出現不同的症狀, 嚴重者可壓迫頸髓導致癱瘓。

頸椎某些類型還會引起頸性眩暈、頸椎病性高血壓、心腦血管疾病、胃炎、心絞痛、吞咽困難等。

2.腰椎退行性病變

以腰三、腰四最為常見。 臨床上常出現腰椎及腰部軟組織酸痛、脹痛、僵硬與疲乏感, 甚至彎腰受限。 如鄰近的神經根受壓, 可引起相應的症狀, 出現局部疼痛、發僵、後根神經痛、麻木等。

3.膝關節退行性病變

起病緩慢者膝關節疼痛不嚴重, 可持續性隱痛, 氣溫降低時疼痛加重, 與氣候變化有關, 晨起後開始活動,

檢查

1.血化驗檢查

血常規、血沉、C-反應蛋白、抗鏈“O”、類風濕因數等化驗檢查, 一般都在正常範圍, 少數炎症嚴重者, 血沉和C-反應蛋白可輕度升高。

2.滑液檢查

受累關節如伴發滑膜炎可出現滑液量增多。 典型者清晰、黏稠、細胞數不高, 多為單核細胞。 可見軟骨或骨碎片顆粒, 軟骨碎片中可見軟骨細胞。

3.關節鏡檢查

能清楚觀察關節軟骨及其周圍組織,

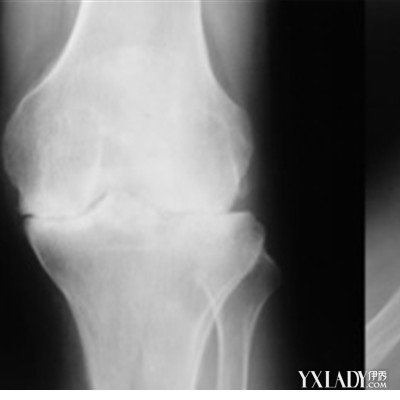

4.X線平片

早期階段, X線片大多正常, 中晚期可見關節間隙不對稱性狹窄、關節面下骨硬化和變形、關節邊緣骨贅形成, 關節面下囊性變和關節腔游離體等。 X線片可分為五級。0級:無改變;1級:輕微骨贅;2級:明顯骨贅,關節間隙正常;3級:骨贅外關節間隙中度狹窄;4級:骨贅外關節間隙嚴重狹窄,伴軟骨下骨硬化。

5.其他

隨著影像學新技術如微焦攝影;CT、磁共振和三維重建等的應用,除對骨關節炎的診斷有幫助外,對詳細瞭解骨關節炎的病變進展及藥物療效都有參考價值。

診斷

根據臨床表現和相關檢查可作出相應診斷。

X線片可分為五級。0級:無改變;1級:輕微骨贅;2級:明顯骨贅,關節間隙正常;3級:骨贅外關節間隙中度狹窄;4級:骨贅外關節間隙嚴重狹窄,伴軟骨下骨硬化。5.其他

隨著影像學新技術如微焦攝影;CT、磁共振和三維重建等的應用,除對骨關節炎的診斷有幫助外,對詳細瞭解骨關節炎的病變進展及藥物療效都有參考價值。

診斷

根據臨床表現和相關檢查可作出相應診斷。