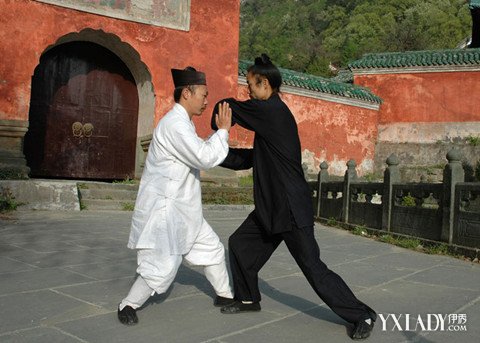

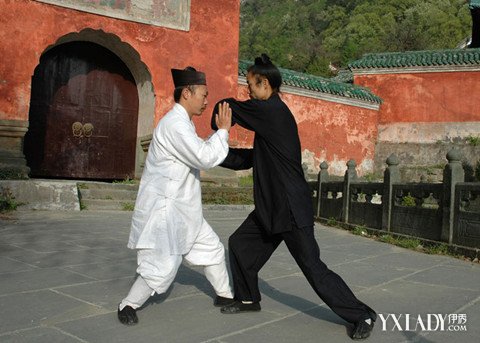

太極拳, 是結合易學的陰陽五行之變化, 中醫經絡學, 古代的導引術和吐納術形成的一種內外兼修、柔和、緩慢、輕靈、剛柔相濟的拳術。

方法/步驟

1、學規矩, 定架子。

太極拳在武術門派中, 是極為嚴格規範的拳種, 學練傳統太極拳一定要守規矩行拳。 初學者開始習練太極拳時, 身、眼、步、手和方向角度必須按照拳法拳理要求, 循規蹈矩而不得有隨意性。 要按明師的口傳心授, 規矩練拳、用心體悟。

至於太極拳架的規矩, 對於初學者, 首先是楊公澄甫《太極拳術十要》, 其次是明白十三式, 再有就是32目。 至於具體的身法、步法、手法等只要跟隨傳統太極拳老師學習,

結合自己學練和輔導學員, 在初學太極拳過程中最容易出的問題, 總結起來主要有以下幾點:

一是思想意識、關節肌肉一定要放鬆。 初學者最容易出的問題就是僵緊, 結果是越打越累, 不僅達不到健身鍛煉的目的, 反而容易傷身。 所以學習拳架的同時也是去僵緊求松柔的初步過程。

二是沉肩墜肘, 松腰開胯。 剛練拳架最常出現的通病就是聳肩翻肘, 這樣身體自然會緊, 所以要在行拳過程中時時反醒, 檢視肩肘是否松沉。 而鬆開腰胯是太極拳中最難解決也是最根本的核心之一。 腰胯是身體的主宰, 只有腰胯松了, 才能做到全身的松柔。

三是自然檔距。 這是太極拳最獨特的地方,

四是方向要踏正。 太極拳有所謂四正、四隅。 在拳架行進過程中上步、退步, 腳尖一定要踏正方向。 另外重點注意的是, 胸線也要與腳尖在同一方向(除個別動作是雙向發力胸線兩向兼顧外)。 因為只有胸線與腳尖在同一方向才能使自己得機得勢, 進退自如。

剛學拳架時只要時時注意上述五個問題, 再按照輔導老師的要求和示範拳架, 把套路學完, 從起式到收式能不間斷地連續練下來, 知道放鬆安舒, 基本不緊不僵, 基本知道前後、左右、虛實就算過關。

2、循理法, 融架子

太極拳作為內家拳術的代表, 其核心特點之一是“用意不用力”。 那麼意從何來, 不是憑空的胡思亂想, 對於初學者,

那麼拳到底有哪些拳理拳法要循呢。 我認為初學不要貪多, 更不能盲從。 一定要把握那些經典的經過實踐和歷史考驗的東西。 一是張公三豐的《太極拳論》。 二是王公宗岳的《太極拳論》和《十三勢行功心解》, 這三篇是太極拳的總綱總論, 重中之重。 三是楊公班侯的《班侯九訣》。 其中第一訣《全體大用訣》, 對拳架一招一式的用意都做了概括總結, 非常好(還有第八訣對拳架也有指導作用)。 四是楊氏太極拳老譜32目。 五是楊公澄甫《太極拳體用全書》對每一招的說明要在行拳架時仔細體會揣摩。 六是楊公澄甫的《太極拳術十要》。這些太極拳的經典論述如果真能落實到拳架裡一、二成即可登堂入室,終身受益。

3、返自然,空架子。

這是習練拳架的較高階段。在第一階段按死規矩學練,至第二階段把拳理拳法融進拳架,行拳架以意相領,走拳松柔彈活,舉手投足契合八法五門,僵緊漸去,松活已生的基礎上,繼續向內求,知進退、懂虛實、用意不用力。說通俗些就是用心用腦子行拳,而不是單純的用手腳等肢體走拳。而且逐漸形成良好的太極條件反射,一舉手一投足處處都是太極。就象趙濟夫老師說的太極生活化,生活太極化。 六是楊公澄甫的《太極拳術十要》。這些太極拳的經典論述如果真能落實到拳架裡一、二成即可登堂入室,終身受益。

3、返自然,空架子。

這是習練拳架的較高階段。在第一階段按死規矩學練,至第二階段把拳理拳法融進拳架,行拳架以意相領,走拳松柔彈活,舉手投足契合八法五門,僵緊漸去,松活已生的基礎上,繼續向內求,知進退、懂虛實、用意不用力。說通俗些就是用心用腦子行拳,而不是單純的用手腳等肢體走拳。而且逐漸形成良好的太極條件反射,一舉手一投足處處都是太極。就象趙濟夫老師說的太極生活化,生活太極化。