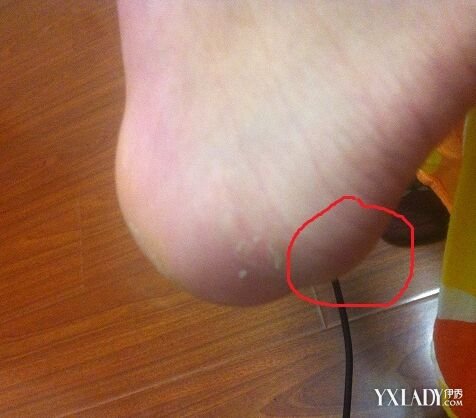

足跟一側或兩側疼痛, 不紅不腫, 行走不便。 又稱腳跟痛。 是由於足跟的骨質、關節、滑囊、筋膜等處病變引起的疾病。 常見的為 蹠 筋膜 炎 ,

足跟痛是一種常見病, 以足跟腫脹、麻木疼痛、局部壓痛、行走困難為特徵。 足跟痛又稱跟骨骨刺或跟骨骨質增生。 在中醫學屬於“骨痹”範疇, 發病原因多與老年腎虧勞損, 外傷和感受寒濕有關。 日久或初起之足跟痛, 選擇眾多祛風除濕、溫經散寒、軟堅消腫、活血鎮痛的中藥浸泡或者是外敷足部,

尤其是早晨起床後腳跟一著地, 就感到針刺樣疼痛, 有的人在步行一段時間後, 症狀可自行緩解, 但繼續活動後症狀加重。 還有一少部分人在活動後症狀未見改善,

中藥治療

傳統中醫對足跟痛之症早有研究,

隋代著名醫學家巢元方稱足跟痛為“腳根頹”,

膏藥是祖國醫學的一朵奇葩, 古有“外治之理即內治之理, 外治之藥即內治之藥, 所異者, 法耳”、“膏藥能治

病, 無殊湯藥, 用之得法, 其響立應”等說法。 清代著名醫學家徐靈胎說:“今所用之膏藥, 古人謂之薄貼。 .... 治裡者, 或驅風寒, 或和氣血, 或消痰痞, 或壯筋骨, 其方甚靈, 藥亦隨病加減, 其膏宜重厚久貼。 ”

一、氣滯血瘀型:各種原因導致局部血行緩慢、瘀血阻滯, 脈絡被阻, 則氣血運行不暢而痛, 且痛有定處, 疼痛拒按, 行走受限。

二、肝腎虧虛型:肝腎及其分支別絡繞跟部行走, 肝主筋、主藏血, 而腎主骨、主藏精、精生髓。年老之體,肝腎不足,精血虧虛,經脈失充,則筋失所養,骨失所主,骨萎筋弛,故站立或行走時跟部酸痛、隱痛、乏力,疼痛喜按,觸之痛減。

三、寒凝血瘀型:氣血運行緩慢,複感寒邪,寒主凝滯、主收引,致使經絡被阻、氣血凝滯不通而痛,疼痛拒按,喜熱怕涼。 而腎主骨、主藏精、精生髓。年老之體,肝腎不足,精血虧虛,經脈失充,則筋失所養,骨失所主,骨萎筋弛,故站立或行走時跟部酸痛、隱痛、乏力,疼痛喜按,觸之痛減。

三、寒凝血瘀型:氣血運行緩慢,複感寒邪,寒主凝滯、主收引,致使經絡被阻、氣血凝滯不通而痛,疼痛拒按,喜熱怕涼。