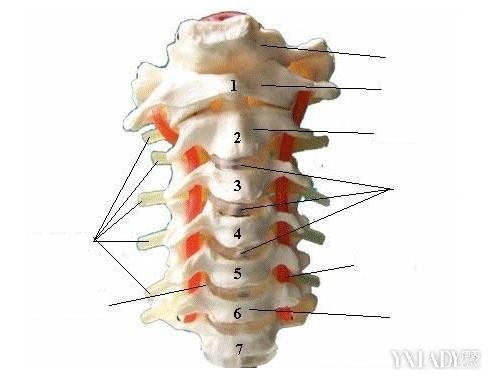

頸段脊柱由7個頸椎、6個椎間盤(第1、第2頸椎間無椎間盤)和所屬韌帶構成。 上連顱骨, 下接第1胸椎, 周圍為頸部肌肉、血管、神經和皮膚等組織包繞,

各椎孔目連構成椎管, 其中容納脊髓。 椎體上面周緣的兩側偏向後方, 有脊狀突起, 稱為鉤突。 鉤突與相鄰的上一椎體下緣側方的斜坡對合, 構成鉤椎關節(亦稱椎體半關節——Iuschka關節)。 此關節能防止椎間盤向側後方突出, 但當因退變而發生骨質增生時,

鉤椎關節退變可較早出現。 由於該關節位於椎間邊緣部, 在頸椎作旋轉等運動時, 局部的活動度較大, 兩側的鉤狀突起呈傾斜面, 局部椎間隙較窄, 頸椎活動所產生的壓力和剪力常集中於此。 椎弓根上、下緣的上、下切跡相對形成椎間孔, 有頸脊神經根和伴行血管通過。

通常頸脊神經僅占推間孔的一半, 在骨質增生或韌帶肥厚時, 孔隙變小、變形, 神經根就會受到刺激和壓迫.產生上肢疼痛、手指麻木等症狀。 頸椎的橫突較短, 其中間部有橫突孔, 除第7頸椎橫突孔較小外, 其餘均有椎動脈通過。 當頸椎發生骨質增生等病變時, 可導致椎動脈血液動力學方面的改變,

頸段各椎骨間以韌帶、椎間盤和關節等互相連結。 椎體自第2頸椎下面起, 兩個相鄰椎體之間, 由具有彈性的椎間盤連接;椎體與椎間盤的前後有前、後縱韌帶及鉤椎韌帶等連結;椎弓間則通過關節突關節、黃韌帶、棘間韌帶、棘上韌帶和項韌帶、橫突間韌帶相連結。

椎間盤的生理功能除了連接相鄰頸椎外, 更重要的是減輕和緩衝外力對脊柱、頭顱的震盪, 保持一定的穩定性, 參與頸椎的活動,

頸部椎間盤的總高度約為頸部脊柱高度的1/5—1/4, 頸椎間盤的前部較後部高, 從而使頸部脊柱具有前凸曲度。 纖維環位於椎間盤的周緣部, 由纖維軟骨構成。 纖維環前、後部的錢層纖維與前、後縱韌帶分別融合在一起。 纖維環的前部較後部厚。

髓核的位置偏於後方, 臨近窄而薄弱的後縱韌帶, 這是椎間盤容易向後突出的因素。 在扭曲和壓縮力作用時, 頸椎間盤可因纖維環破裂而突出。 頸椎間盤發生變性突出或椎體後緣骨質增生, 均可直接壓迫脊髓, 產生下肢麻木(後中央突出可致兩側下肢麻木)、頭重腳輕, 甚至肢體癱瘓等症狀。

樞椎是因椎體上方有一稱之為“齒突”的柱狀突起,且齒突具有“樞’’的作用而獲名。其解剖特點有:齒突原為寰椎椎體的一部分,發育中發生分離且與樞椎融合,所以較易出現齒突缺如、中央不發育、寰椎與枕骨融合、寰樞融合等畸形和變異,並由此引起該區域不穩定而壓迫脊髓;齒突根部較細,在外傷時易骨折而導致高位截癱危及生命。除了第l、第2頸椎之外,第7頸椎的棘突也與其它頸椎有所不同。該棘突長而粗大,無分叉而有小結節,明顯隆起于頸椎皮下,成為臨床上辨認椎管的骨性標誌,因此,人們也稱其為隆椎。第7頸椎橫突若過長,或有肋骨出現(稱為頸肋)時,往往可引起胸腔出口狹窄綜合征。

由上所述不難看出,頸椎的損傷和頸椎病的形成與頸椎正常解剖、生理特點有著極為密切的關係。 在頸椎中,我們將第1、第2頸椎,即寰、樞椎稱為特殊頸椎。寰椎呈不規則環形,由一對側塊、—對橫突和前、後兩弓組成,上與枕骨相連,下與樞椎構成關節。其解剖特點有:位於側塊兩端的形似三角形的橫突上,有肌肉與韌帶附著,對頭頸部的旋轉起平衡作用;橫突孔位於其基底部偏外,較大,有椎動脈和椎靜脈從中穿行;後弓上方偏前各有一斜行深溝通向橫突孔,椎動脈出第1頸椎橫突孔後沿此溝走行;前、後弓均較細,特別是與側塊相連處,易受暴力而導致該處骨折與脫位。

樞椎是因椎體上方有一稱之為“齒突”的柱狀突起,且齒突具有“樞’’的作用而獲名。其解剖特點有:齒突原為寰椎椎體的一部分,發育中發生分離且與樞椎融合,所以較易出現齒突缺如、中央不發育、寰椎與枕骨融合、寰樞融合等畸形和變異,並由此引起該區域不穩定而壓迫脊髓;齒突根部較細,在外傷時易骨折而導致高位截癱危及生命。除了第l、第2頸椎之外,第7頸椎的棘突也與其它頸椎有所不同。該棘突長而粗大,無分叉而有小結節,明顯隆起于頸椎皮下,成為臨床上辨認椎管的骨性標誌,因此,人們也稱其為隆椎。第7頸椎橫突若過長,或有肋骨出現(稱為頸肋)時,往往可引起胸腔出口狹窄綜合征。

由上所述不難看出,頸椎的損傷和頸椎病的形成與頸椎正常解剖、生理特點有著極為密切的關係。